16/09/98 - RECHERCHE DOCUMENTAIRE : ZONE HENDAYE - CAPBRETON

(suite)

PREAMBULE

Lors du circuit exploratoire effectué cet été, je me demandais comment agrémenter le trajet entre les étapes, et comment enrichir les haltes à chaque étape, notamment celles qui n'avaient qu'un cadran solaire.

C'est

la raison pour laquelle j'ai commencé à me documenter d'abord

sur le plan historique, avec la revue "Connaître le Pays Basque"

et le livre "Histoire de Capbreton".

C'est

la raison pour laquelle j'ai commencé à me documenter d'abord

sur le plan historique, avec la revue "Connaître le Pays Basque"

et le livre "Histoire de Capbreton".  J'ai

alors pris conscience que la mer, la pêche et la marine de guerre, avaient

une importance très considérable dans le passé, autant

pour les Basques que les Landais, et que le passage de la pêche côtière

à la pêche hauturière montrait un dynamisme qui valait

le coup d'être étudié. En outre, cela m'a fait découvrir

un lien que je ne faisais que soupçonner entre la marine et l'astronomie,

sujet principal de ce rallye.

J'ai

alors pris conscience que la mer, la pêche et la marine de guerre, avaient

une importance très considérable dans le passé, autant

pour les Basques que les Landais, et que le passage de la pêche côtière

à la pêche hauturière montrait un dynamisme qui valait

le coup d'être étudié. En outre, cela m'a fait découvrir

un lien que je ne faisais que soupçonner entre la marine et l'astronomie,

sujet principal de ce rallye.

BIBLIOGRAPHIE : L'instrument de marine (Jean Randier - Celiv)- La boussole (Brigitte Coppin - Casterman) - ABC de l'astronomie (Maurice Oliveau - Arthaud) - Ici et là : Le Pays Basque - Ciel et espace: L'observatoire des marées terrestres (janvier 1998)

Notes de lecture sur "L'instrument de marine"

INTRODUCTION - LA NAVIGATION A L'ESTIME

Avant

le XVème siècle, il y a peu d'information sur les techniques

d'aide à la navigation.

Avant

le XVème siècle, il y a peu d'information sur les techniques

d'aide à la navigation.

Dans les récits de voyages de Saint Paul ou de Marco Polo, il est mentionné

l'usage du plomb de sonde et d'une boussole élémentaire.

Au Moyen Age, en Méditerranée, les marins vont sans carte, sans

instrument de hauteur (astrolabe) et sans boussole. Ils se dirigent seulement

de cap en cap et mesurent la profondeur des fonds au fil à plomb.

1386 : Découverte des Canaries par Lanzarote Malocello : il a dû

utiliser des instruments de latitude et de direction pour revenir au Portugal,

transmis par les Vénitiens qui en avaient déjà créé

auparavant, de même que des cartes.

1394-1460 : Henri le Navigateur (un des fils de Jean 1er de Portugal), fondateur

de l'école de Sagres, qui forme nombre de grands pilotes (instruction

dont a bénéficié Vasco de Gama lors de son voyage en

1497 vers le Mozambique et les Indes : compte tenu de la durée de son

trajet, il a dû "couper" par 20° Ouest).

Les

pierres d'aimant sont faites de magnétite Fe3 O4 - Elles sont d'abord

utilisées dans les sciences occultes et ésotériques (Chine,

sagas Scandinaves) puis pour la navigation.

Les

pierres d'aimant sont faites de magnétite Fe3 O4 - Elles sont d'abord

utilisées dans les sciences occultes et ésotériques (Chine,

sagas Scandinaves) puis pour la navigation.

A partir du XVIIIème siècle, on utilise aussi des aciers aimantables

pour réaimanter les compas (boussoles) et "raviver"' les

aiguilles d'acier.

Dès

le XVème siècle, la navigation à l'estime ("dead

reckoning") devient une réalité : des "options"

sont prises sur la conception du monde. On effectue une représentation

plane du monde avec des coordonnées polaires, angle et distance, pour

la navigation - la boussole donne l'angle - le loch donne la vitesse, d'où

la distance en fonction des heures de route. La latitude et la longitude sont

encore inconnues et ne sont pas tracées sur les cartes. La latitude

est mesurable à midi en mesurant la hauteur du soleil à l'astrolabe

ou à l'arbalète.

Dès

le XVème siècle, la navigation à l'estime ("dead

reckoning") devient une réalité : des "options"

sont prises sur la conception du monde. On effectue une représentation

plane du monde avec des coordonnées polaires, angle et distance, pour

la navigation - la boussole donne l'angle - le loch donne la vitesse, d'où

la distance en fonction des heures de route. La latitude et la longitude sont

encore inconnues et ne sont pas tracées sur les cartes. La latitude

est mesurable à midi en mesurant la hauteur du soleil à l'astrolabe

ou à l'arbalète.

Par contre, il manque encore le canevas de Mercator et la notion de latitude

croissante pour situer le parallèle et il faudra attendre 3 siècles

l'invention du chronomètre de marine pour déterminer la longitude

avec précision.

Le cap vrai et la distance parcourue sont les premiers éléments

de la navigation maritime. Les premières cartes marines sont établies

"par routes et distances".

Elle a deux origines :

- Des Chinois, elle a été transmise aux Arabes, qui l'ont montrée

aux Vénitiens.

- Xlème siècle : apportée en Méditerranée

par les Normands (origine Scandinave).

Aimant : pierre aimée du fer.

Magnet, magnétite : de la Magnésie, région d'Ionie (Grèce)

où la pierre abondait.

Initialement, on remplissait un fétu (ou calamus) d'oxyde de fer, que

l'on mettait à flotter sur de l'eau.

Puis on utilisa une tige d'acier aimantée, montée sur pivot

(plus pratique en mer).

Au XVème siècle, on ajouta la rose.

Différentes sortes de cuvettes pouvaient la contenir : ronde, carrée,

unique, multiple, lestée de plomb, en cuivre chaudronné. ..

L'astronome Arago observe que les oscillations de l'aiguille s'amortissent plus vite au-dessus d'une plaque de cuivre et en conseille l'utilisation.

La déclinaison magnétique

XVème siècle : elle est très faible en Europe : il s'agit

de la différence d'orientation entre le nord vrai (étoile du

Nord) et le nord du compas.

Croyant que cette différence est due à la forme de l'aiguille,

on en fabrique de toutes sortes.

En fait, la déclinaison est variable selon les lieux, et aussi dans

le temps pour un lieu donné.

Au XIXème siècle, Coulomb prouve que le trou de la chape et

la forme des aiguilles importent peu, seule la masse d'acier compte.

1876 : Adoption de la rose Thomson pour compas sec.

1880 : Généralisation du compas liquide qui résout les

problèmes de frottement (retour aux origines) - On fait flotter sur

de l'alcool ou de la glycérine (liquide incongelable) une rose posée

sur un anneau circulaire qui sert de flotteur, qui comporte un important barreau

aimanté - Insensible aux mouvements du bateau.

1914-1918 : invention du compas gyroscopique.

Compas de relèvement ou d'azimut

II permet d'observer la position du soleil à midi ou de l'étoile

polaire, que l'on compare avec la direction nord-sud indiquée par le

compas : ce contrôle permet de mesurer la variation du compas (c'est

comme un cadran solaire superposé au compas pour contrôle).

XVIème siècle : en plus, il est ouvert 6 fenêtres dans

les 3 boîtes montées sur cardan pour viser un point à

terre (amer) et porter un relèvement, lieu géométrique.

C'est un instrument déplaçable sur le navire pour faciliter

la visée, mais très primitif (utilisé jusqu'au XIXème

siècle).

Mieux : modèle à alidade centrale à pinnules (issue de

l'astrolabe pour s'appliquer à une couronne horizontale).

Dès 1650, on observe des déviations du compas à bord,

dues aux masses ferreuses (du navire et des canons). La solution pour y pallier

est seulement trouvée au XIXème siècle.

1603 : "Mécométrie de l'aymant ou l'art de trouver la longitude

par la déclinaison" de Guillaume le Nautonnier.

1700 : Halley publie une carte avec un méridien de déclinaison

nulle et un changement de sens de la déclinaison (c'est nouveau) et

cartographie les isogones (lieux de même déclinaison) : cartes

de magnétisme.

XIXème siècle : Le compas magnétique atteint son plus

haut degré de perfectionnement (depuis la rose d'Amalfi jusqu'au compas

d'habitacle Thomson) - il est détrôné par l'invention

du compas gyroscopique.

Mesurer

le chemin parcouru : du loch à bateau au sillomètre

Mesurer

le chemin parcouru : du loch à bateau au sillomètre

Le compas magnétique, c'est la conquête de la direction (premier élément de l'estime). La maîtrise de la vitesse (autre élément du point estimé) a pris autant de temps. Les meilleurs sillomètres ("mesure du sillage" = mesure de la vitesse) sont fabriqués au XIXème siècle, pour disparaître début XXème (comme le "magnétique" chassé par le "gyro") avec les tours d'hélice qui servent de compteur de milles.

Jusqu'à la fin XVIIIème, tous les voyages sont faits à l'estime, en particulier pour calculer la longitude. A partir de l'invention des distances lunaires (méthode sans chronomètre), c'est la bataille entre les partisans de la méthode astronomique et les marins routiniers.

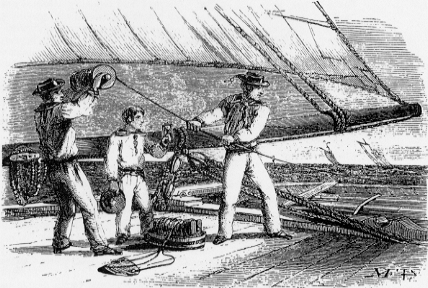

Loch vient de log, ou bûche, morceau de bois jeté à l'avant du bateau et dont on mesurait le temps de passage jusqu'à l'arrière (la longueur du bateau étant connue, on estimait la vitesse par une règle de 3 et donc la distance parcourue depuis le point de départ) : méthode très approximative.

1577 : premier loch en progrès sur la bûche : plateau lesté

fixé à une corde à nœud enroulée sur un dévidoir.

On le jetait dans le sillage à l'arrière du bateau et la corde

se dévidait pendant le temps indiqué par un sablier (ampoulette)

(15 à 30 secondes), puis on arrêtait le déroulement et

en remontant la corde, on comptait les nœuds.

Problème de calcul du mille, donc de la valeur du nœud.

1589

: Richard Wright donne 5 580 km pour le rayon de la terre - erreur de 800

km

1589

: Richard Wright donne 5 580 km pour le rayon de la terre - erreur de 800

km

Norwood mesure pour le mille l 866,6 mètres, donc des nœuds théoriques

de 51 pieds et pratiques de 50 pieds : c'est beaucoup mieux que les 42 pieds

utilisés par les pilotes. Le problème des erreurs se pose surtout

pour les voyages en longitude (voyage de Colomb), tant qu'il n'y a pas de

moyen de contrôle comme la méridienne de soleil pour les chemins

le long des méridiens.

1693 et 1720 : la lieue marine de France et d'Angleterre s'impose : 3 milles

(une minute à l'équateur) -1 mille = 10 encablures (câbles

de 100 toises ou 120 brasses) - l nœud = vitesse de un mille/heure.

1768 : premier loch à moulinet avec un compte-tours incorporé.

1802 : loch mécanique

1888 : loch électrique à coupelles

La mesure du mille est fixée à 1852 mètres.

Pour les voiliers actuels, on utilise un nœud théorique de 15,43

mètres et pratique de 14,62 mètres, pour corriger l'effet d'entraînement

(Loch Walker).

Porter le point : la carte et le tracé de la route

- Portulans-livres : description de la côte avec des figures

- Portulans-cartes : premiers graphiques des marins

- Carte pisane : c'est la plus vieille carte marine, faite de cartes bâties

par petits morceaux de projections planes rapportées - pas d'échelle

ni longitude ni latitude.

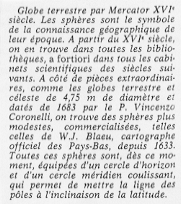

1541 : globe de Mercator (géographe flamand Gerhard Kremer)

1569 : première carte de Mercator (faite à partir du globe)

: c'est la vraie carte du marin.

Coexistent longtemps les portulans-cartes, la carte de Mercator et les "cartes plates" (la première est portugaise de 1485), et les cartes par routes et hauteurs où figurent seulement les latitudes.

Dès

1640, les cartes sont imprimées (suppression des erreurs des copistes

et plus grande diffusion).

Dès

1640, les cartes sont imprimées (suppression des erreurs des copistes

et plus grande diffusion).

1772 - La formule des latitudes croissantes tient compte de l'aplatissement

de la Terre.

Fin XVIIIème, le relief terrestre est indiqué sur les cartes

marines.

Début XIXème, unification progressive des signes et symboles.

1880 : les régions les plus visitées sont cartographiées.

1920 : encore compléments et rectifications des longitudes.

Les erreurs considérables dues aux fausses longitudes calculées avant la pratique des chronomètres sont souvent cause de naufrages.

Jusqu'au XIXème siècle, l'analphabétisme est la règle chez les pêcheurs, caboteurs et marins du large, donc ils préfèrent les instruments et les graphiques et ne lisent pas.

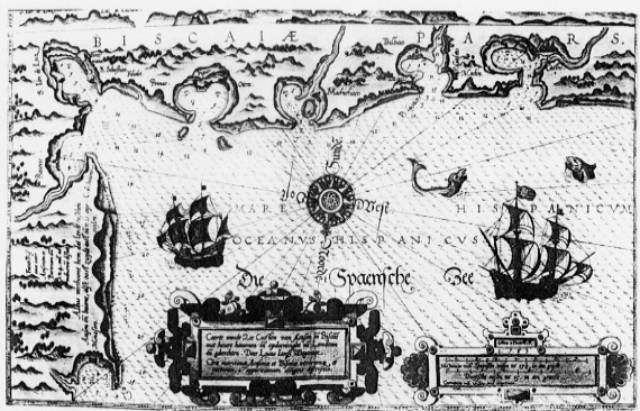

Début

XVIIème, apparition des premiers portulans-livres imprimés hollandais,

très illustrés de représentations de ports, mouillages,

profils de côtes : ceux sont des livres de pilotage.

Début

XVIIème, apparition des premiers portulans-livres imprimés hollandais,

très illustrés de représentations de ports, mouillages,

profils de côtes : ceux sont des livres de pilotage.

Les ouvrages de navigation pure sont davantage destinés aux astronomes.

1252 : tables alphonsines (publiées sous Alphonse le Sage de Castille)

: elles indiquent les déclinaisons du soleil.

1475 : Regiomontanus publie des éphémérides ("regimentos"

portugais)

1679 : "Connaissance des temps" publié en France

1839 : Annuaire des marées. Avant, on avait un calculateur circulaire

de poche. Un manuel hollandais du XVIème est augmenté et repris

en Angleterre en 1588.

1767 : " Nautical Almanach "

LE PILOTAGE PRATIQUE

Des débuts de la navigation hauturière au XVIIIème siècle,

le pilote était le vrai navigateur du navire (Pinzon pour Colomb).

Au XVIIIème siècle, on met en place les premiers brevets d'officier.

Donc, la navigation astronomique et l'estime sont assurées par l'état-major

des bâtiments. Le pilotage n'est plus que la conduite du navire à

proximité de la terre avec des sondes et les repères de la côte

(Maintenant c'est pareil, sauf qu'on utilise des sondeurs à ultrasons,

des jumelles à fort grossissement ou alignements radio-électriques).

Mesure du fond

Jusqu'au XIXème, la sonde à main est utilisée.

Puis, avec l'apparition des lochs mécaniques, on crée également

des appareils de mesure du fonds avec compteur incorporé (nombre de

tours d'ailettes, puis pression de l'eau, puis sondeur piézo-électrique,

à quartz et enfin sonar).

Longues-vues = Lunettes

Utilisées dès leur apparition mais plus pratiques à partir

du XVIIIème siècle.

Les

lois des mouvements des astres ont été découvertes par

:

Les

lois des mouvements des astres ont été découvertes par

:

- 1546-1601 : Tycho Brahe

- 1571-1630 : Kepler

- 1642-1727 : Newton

Jusque-là,

les marins utilisaient simplement le soleil et l'étoile polaire.

Jusque-là,

les marins utilisaient simplement le soleil et l'étoile polaire.

L'étoile polaire : utilisée depuis l'Antiquité.

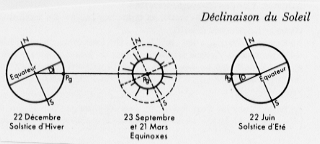

Le soleil : plus difficile à manier à cause de sa déclinaison

saisonnière variable. Il est probable que les latitudes ont été

déterminées par les astronomes dès les premiers siècles

de notre ère, ainsi que l'axe nord-sud du méridien.

Les cosmographes cherchent d'abord la réalisation matérielle

du triangle de position, c'est à dire la construction exacte des données

angulaires (pôle, astre, zénith) sur le globe : mais c'est très

imprécis.

Puis ils font des observations plus fines (hauteurs à la minute d'arc,

heure à la seconde), ce qui est déjà un grand progrès

par rapport à l'époque pas si lointaine de l'alchimie et des

sciences ésotériques : ils privilégient l'observation

directe par rapport aux conceptions préconçues.

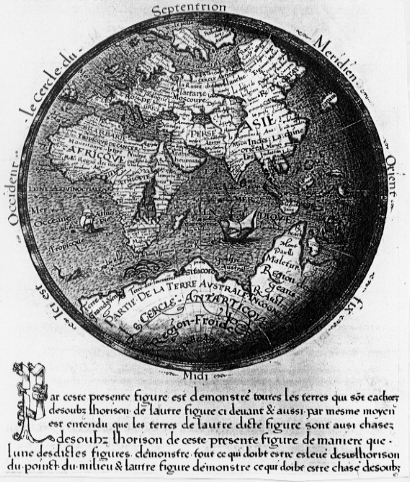

En attendant les cartes planes, des globes sont utilisés pour les

besoins nautiques, pour calculer les routes et distances réelles grâce

au compas à pointes sèches.

1492 - Premier globe connu fait par Martin Behaim, de retour du Portugal (exposé

à Nuremberg).

1520 - Mappemonde de Schoener .

1540 - Mercator.

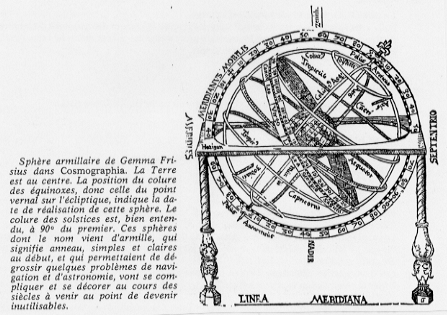

1600 - Globes à fuseaux imprimés et globes vierges, globes célestes,

sphères à armilles ou sphères armillaires qui servaient

à dégrossir les calculs.

Le cosmolabe, inventé par Jacques Besson en 1567, est l'ancêtre

du théodolite et de la navisphère. Il répond au souci

des savants du XVIème siècle, préoccupés d'astronomie

et de mécanique, voulant un appareil qui puisse inscrire le point sur

le globe à partir de l'observation directe des astres (ou au moins

savoir l'heure par l'observation directe). Il est inutilisable par les marins

car la chaise anti-roulis n'a pas été inventée !

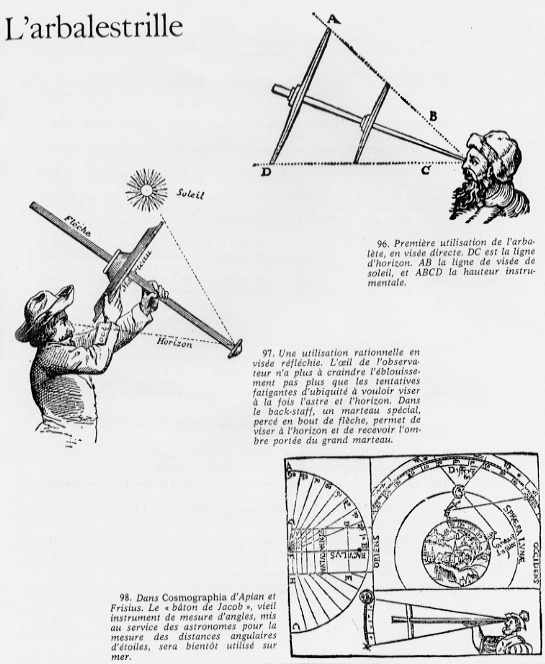

Premiers instruments des mesures angulaires

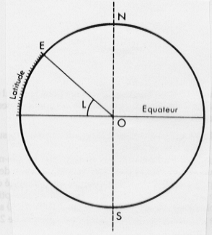

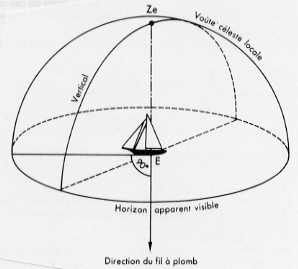

L'idée, c'est de mesurer la hauteur d'un astre (distance angulaire

ou angle entre l'horizon et l'astre) dans le plan méridien (hauteur

de culmination) pour calculer la latitude.

En Europe, on utilisait un bâton tenu à bout de bras pour mesurer

une hauteur ou les arpents d'une pièce de terre. Il était l'ancêtre

du bâton de Jacob ou de Lévi, décrit dans le traité

de trigonométrie de Lévi ben Gerson d'Avignon (1342).

Fin XVème, au début de la navigation astronomique, les marins

se l'approprient :

- ils effectuent d'abord des visées "par-devant" (mais éblouissement)

- puis "par-derrière" (par ombre portée)

Cf. schéma page 87

appelé aussi arbalète, arbalestrille, verge d'or et tire-pied.

1768 : il est encore utilisé, avec des corrections (demi-diamètre

apparent du soleil, élévation de soleil, réfraction quand

le soleil descend au-dessous de 45° par rapport à l'horizon).

L'astrolabe, inventé par les Arabes (p. 83), est un peu plus précis que la flèche (bâton de Jacob) : il permet des mesures à 4 ou 5 degrés près pour les étoiles (avec le roulis) en visée directe et un demi degré pour le soleil par ombre projetée. La flèche mesure un angle à 12 ou 15' près (très bien).

Quartier de Gunter (p. 86) ou quadrant.

Quartier anglais ou de Davis (p. 89)

1595 : C'est le premier instrument de marin : il a succédé à

la flèche à cause de son verre.

Les instruments à réflexion (p. 94-95) et miroirs tournants prennent la suite du quartier, fin XVIIème avec 2 miroirs et XVIIIème : octant.

La pratique du point astronomique

Fin

XVème, les méthodes réellement pratiquées sur

les navires portugais ne sont pas très orthodoxes : ils font des simplifications

parfois pas très logiques, mais donnant de bons résultats.

Fin

XVème, les méthodes réellement pratiquées sur

les navires portugais ne sont pas très orthodoxes : ils font des simplifications

parfois pas très logiques, mais donnant de bons résultats.

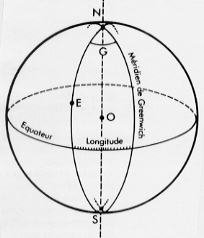

Pour la longitude, on avait établi qu'en son principe, un astre parcourant

les 360° du pourtour terrestre dans le mouvement apparent, il suffisait,

au moment où il passait au méridien, de savoir à quelle

heure (heure locale d'observation) il était passé au méridien

d'origine pour déterminer à combien d'heures et minutes et donc

de degrés et minutes d'arc on était de ce point d'origine.

![]()

Mais il y avait un problème : il n'y avait pas de pendule ou de montre à cette époque. On a alors imaginé des repères de temps : les conjonctions luni-solaires, les éclipses de lune, les conjonctions lune - planètes - c'étaient des phénomènes prévus pour une heure précise du méridien d'origine, par conséquent, il n'y avait plus qu'à noter l'heure locale du moment où ils se produisaient et faire la différence du temps pour connaître la longitude. Les éclipses et distances lune - soleil figurent dans les Almanachs dès la fin du XVème (éphémérides de Regiomontanus).

1610- Galilée découvre les 4 premiers satellites de Jupiter et constate leur éclipse.

1664 - Cassini dresse une table.

Faute de bons instruments pour observer les phénomènes et de

calculs précis des heures, on obtient des résultats probants

seulement au XVIIIème siècle. Donc, on continue à chercher

un bon garde-temps (chronomètre).

Restait la lune, avec la méthode des distances lunaires, qui ne nécessite

pas de chronomètre.

1837 - Méthode de Marc St Hilaire ????????? qui utilise le sextant et le chronomètre. C'est maintenant une méthode universelle (dès qu'on sort des zones de navigation radio-électrique).

La lune est une montre à repères : passage au méridien, hauteur, occultation des étoiles, "apulses" (la lune et une étoile dans le champ d'une même lunette), conjonctions étoile - lune, distances lune - soleil.

Pour la mer, seule la méthode des distances est retenue.

Ex : Soit une étoile sur l'orbite de la lune. La lune s'approche ou

s'éloigne d'elle de la valeur de son mouvement en longitude.

1°) on connaît la distance de la lune à une étoile

zodiacale

2°) on calcule pour le même instant la distance étoile -

lune pour le méridien du lieu de l'observation.

Si les distances sont égales, on est sur le même méridien,

sinon on calcule la différence à la longitude du calcul pour

trouver son propre méridien d'observation.

Cette

méthode est recommandée en 1514 . . . 1600 (par Kepler)

Cette

méthode est recommandée en 1514 . . . 1600 (par Kepler)

1665 : Construction de l'observatoire de Greenwich pour travailler aux mouvements

des astres pour aider les marins à calculer la longitude.

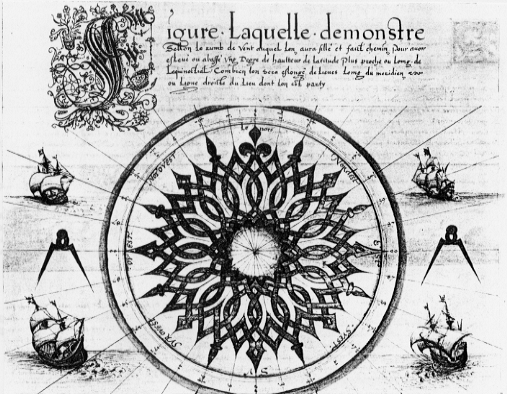

![]() XVIIIème siècle

: on poursuit la correction des longitudes (1714, le Parlement d'Angleterre

crée un comité - 1767, un astronome royal répand la méthode

lunaire)

XVIIIème siècle

: on poursuit la correction des longitudes (1714, le Parlement d'Angleterre

crée un comité - 1767, un astronome royal répand la méthode

lunaire)

Publication des premiers éphémérides nautiques destinés

aux marins.

Les calculs se compliquent, donc on invente des graphiques (abaques de résolution.

..)

Les instruments de mesure d'angle se perfectionnent : octant, sextant, quintant,

cercle à réflexion (1752).

Les distances lunaires sont utilisées jusqu'à l'équipement

des navires en chronomètres (1850-60)

C'est

un élément du point astronomique. C'est un élément

de l'estime pour le calcul de la vitesse, un élément de la vie

quotidienne à bord. Une des grandes préoccupations des marins

est la manière de la connaître et la manière de la conserver.

C'est

un élément du point astronomique. C'est un élément

de l'estime pour le calcul de la vitesse, un élément de la vie

quotidienne à bord. Une des grandes préoccupations des marins

est la manière de la connaître et la manière de la conserver.

Le

temps vrai : c'est le jour solaire

(intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages successifs du

centre du soleil au méridien d'un même lieu) (midi vrai).

Le

temps vrai : c'est le jour solaire

(intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages successifs du

centre du soleil au méridien d'un même lieu) (midi vrai).

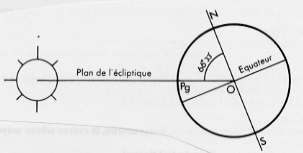

Il est un peu plus long que le temps sidéral

(de 4 mn) car tout en tournant sur elle-même, la Terre tourne

autour du soleil. En plus, le jour solaire n'est pas constant (l'orbite de

la terre est une ellipse : elle décélère vers l'apogée

et accélère vers le périgée - la proximité

du soleil accélère sa rotation). En outre, Faxe de rotation

est penché ("obliquité de l'écliptique sur l'équateur"),

donc le jour solaire le plus long est le 23 décembre (supérieur

de 30 secondes au temps moyen) et le jour solaire le plus court est le 16

septembre (supérieur de 21 secondes au jour sidéral).

Le temps sidéral : c'est l'intervalle de temps entre deux passages successifs d'une même étoile au méridien du lieu. Il est constant et inférieur au jour solaire.

Le

temps moyen : il est calculé avec un soleil fictif parcourant

l'écliptique et passant à l'apogée et au périgée

en même temps que le soleil vrai.

Le

temps moyen : il est calculé avec un soleil fictif parcourant

l'écliptique et passant à l'apogée et au périgée

en même temps que le soleil vrai.

L'équation du temps : c'est la formule qui permet de passer du temps

moyen au temps vrai.

Jour et mois lunaires

C'est intéressant de les connaître à cause des marées.

Le jour lunaire, c'est le temps écoulé entre deux passages successifs

de la lune au même méridien : 24 h 50,5 mn de temps moyen.

La révolution synodique : 29 jours 12 h 44 mn 2,9 s du temps moyen

(La lune passe une fois de moins que le soleil au méridien).

Donc l'heure lunaire est égale à l h 2,6 mn 2 s.

Division

du temps de la journée

Division

du temps de la journée

XIVème siècle : le sablier pour les durées courtes, le

cadran solaire universel, suspendu par un anneau.

XVème siècle : montres de poche (médiocres). 1760 : chronomètres

En fait, les marins vivaient à l'estime du soleil (comme les paysans)

et utilisaient les sabliers pour les quarts (sans doute).

Jusqu'au XXème siècle, les navires vivent à l'heure solaire

(midi vrai) : on change d'heure tous les jours.

Au XVIIIème siècle, on effectue des calculs avec l'heure du

chronomètre réglé en temps du méridien d'origine

(Greenwich ou Paris).

Pour faciliter les liaisons radio, on opte pour l'heure des fuseaux (on avance

ou on retarde d'une heure pendant la nuit).

Le tour de la Terre fait 360°, soit 24 fois 15°. Les compagnons de

Magellan de retour du tour du monde sur la Victoria sont arrivés avec

un jour de moins que le jour compté à terre (s'ils avaient tourné

en sens inverse, vers l'est, ils seraient arrivés avec un jour de plus).

C'est une "erreur normale" : au méridien 180, il faut redoubler

la date vers l'ouest et soustraire un jour vers l'est.

Le

sablier : ce sont deux fioles coniques séparées par

une plaque à trous calibrés et assemblées par du fil.

Le sable très fin est fait de coquilles d'œuf finement pilées

(Antiquité : poudre de marbre noir "séchée neuf

fois").

Le

sablier : ce sont deux fioles coniques séparées par

une plaque à trous calibrés et assemblées par du fil.

Le sable très fin est fait de coquilles d'œuf finement pilées

(Antiquité : poudre de marbre noir "séchée neuf

fois").

A bord, les sabliers d'une demi-heure appelés horloges sont retournés

à partir du top de midi jusqu'au lendemain (précision très

relative : dépend de Inexactitude des marins).

- Cf. anecdote p. 141 Duguay Trouin

Les sabliers ont été employés jusqu'au XIXème

siècle.

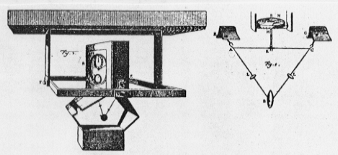

Le cadran solaire : Cadran universel (sphère universelle à arrnilles) - " Universal ring " de Wright : véritable montre de marin fabriquée jusqu'au XIXème siècle " Cf. p. 160-

Le

nocturlabe : d'abord utilisé par les astrologues pour savoir

l'heure la nuit, puis utilisé sur les navires au XVIème et XVIIème

siècle.

Le

nocturlabe : d'abord utilisé par les astrologues pour savoir

l'heure la nuit, puis utilisé sur les navires au XVIème et XVIIème

siècle.

Le plus simple repère est Malignement d'étoiles du Grand Chariot

(Grande Ourse), de la Petite Ourse et de l'Etoile polaire, qui fait un tour

complet du ciel en 24 heures. Sachant la position angulaire de l'axe des 3

étoiles à minuit, on calcule l'heure approximative.

Horlogerie de marine

Des récompenses sont offertes aux inventeurs d'une bonne méthode

de calcul de la longitude:

1598 :2000 écus proposés par Philippe III, roi d'Espagne

1600: 100 000 livres proposées en France

1714 :20 000 livres sterling sont proposées par le Parlement anglais.

1500

: Première montre à ressort : "Oeuf de Nuremberg",

de Peter Hele ou Heulein

1500

: Première montre à ressort : "Oeuf de Nuremberg",

de Peter Hele ou Heulein

1700 : Toujours pas de progrès : variation journalière considérable,

irrégulière et incontrôlable.

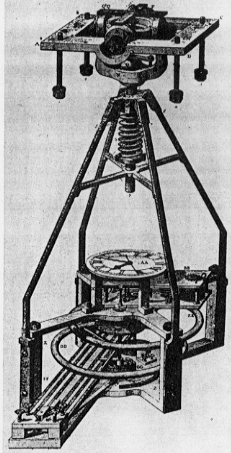

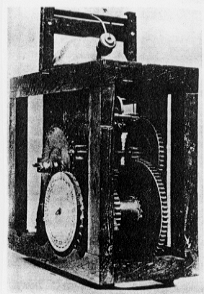

1669 : Huygens essaie en mer une horloge marine à pendule cycloïdal

(elle donne une plus grande erreur -150 km en longitude - que la méthode

des distances lunaires).

Plusieurs mécanismes sont inventés par John Harrison (né

en 1693) : en 1735, 1739, 1756, 1759 (il sera primé à l'âge

de 80 ans) - Essai concluant en 1761.

Sa quatrième invention a été utilisée avec succès

par James Cook : invention géniale et excellents résultats.

Mais les principes n'étaient pas généralisables, donc

il faut attendre :

- Pierre Le Roy (1717-1785)

- Ferdinand Berthoud (1725-1807)

pour qu'ils mettent au point séparément le chronomètre

moderne avec les principes fondamentaux :

1°) Isochronisme du spiral (balancement régulier)

2°) Echappement libre (le rouage et le balancier sont indépendants)

3°) Compensation en température sur le balancier.

XIXème : industrialisation des montres

XXème : chronomètres à quartz, et montres mises à

l'heure par un top horaire à partir de la radio.

Il est intéressant de prendre conscience des conditions de vie dans la région dans le passé, notamment à la fin du Moyen Age, au moment où l'Europe toute entière change de mentalité et s'ouvre à la connaissance du globe terrestre, des sciences et des techniques. C'est à partir de la fin du XIVème siècle, à l'époque où l'Angleterre possédait encore une bonne partie de la France, que s'amorce le changement.

A l'époque, chaque région avait sa propre organisation administrative, fondée sur la coutume. Pour les Basques, leur vie très communautaire, centrée autour de la maison (etxe), était basée sur le droit d'aînesse. Cela signifie que les autres enfants devaient impérativement trouver du travail ailleurs, si l'exploitation familiale n'y suffisait pas. Une partie des hommes se tournait donc vers la marine, à bord des bateaux de pêche ou de ceux du roi (marine de guerre, de commerce, d'exploration ou corsaires). En ce qui concerne les habitants des Landes, l'intérieur était tellement peu cultivable que la majorité des hommes devenait marin ou pêcheur.

Le Golfe de Gascogne leur a suffi longtemps, mais

à partir du XIVème, les baleines se raréfient et les

pêcheurs passent progressivement de la pêche côtière

à la pêche hauturière, pour aller les chercher jusqu'à

Terre-Neuve, au large du Canada, où ils découvrent des bans

de morues d'une densité extraordinaire.

Parallèlement, les gouvernements s'intéressent de plus en plus

à l'exploration de la Terre et à la recherche de nouvelles richesses

(Amériques, Afrique) et les penseurs et scientifiques de l'époque

se posent le problème de l'orientation au milieu des mers, loin de

toute côte.

L'analphabétisme a été de règle jusqu'au XIXème siècle : les progrès étaient donc lents à se diffuser et les méthodes d'orientation compliquées peu généralisables. Les pilotes de navire avaient des instruments d'abord très simples et utilisaient principalement le soleil, la lune et l'étoile polaire pour se diriger (par temps de brouillard et de nuages, il ne leur restait que la boussole, ou compas, pour ne pas être totalement perdus). Ils préféraient les représentations en trois dimensions (globes terrestres et célestes, sphères armillaires) et les dessins (profils de côtes, cartes maritimes), ainsi que les calculs simples (ou simplifiés par des tables ou abaques).

Une collaboration s'est établie entre les marins, les savants et les gouvernements, afin d'améliorer progressivement jusqu'à nos jours les conditions d'orientation sur les mers.

- Le compas indiquait le nord, mais pendant longtemps

avec des erreurs non corrigées (nord magnétique au lieu de géographique,

influence des masses ferreuses du navire, frottements empêchant l'aiguille

de bien se positionner, mouvements du bateau).

- Le loch donnait une estimation très approximative de la vitesse du

navire, et donc de la distance parcourue depuis le départ ; en outre,

le chronomètre n'a été mis au point qu'au XVIIIème

(pour mesurer le temps écoulé depuis le départ), et les

dimensions exactes de la Terre (rayon, donc mesure du mille marin, équivalent

à une minute d'arc à l'équateur) ont longtemps été

sous-estimées.

- Le positionnement du navire sur une carte (détermination de la latitude

et de la longitude) a nécessité la compréhension plus

approfondie des mouvements des astres et l'invention d'instruments toujours

plus perfectionnés de mesure de leurs distances angulaires.

Notre vie actuelle est donc totalement issue de

ces époques de découvertes, où le simple fait d'embarquer

sur un bateau de pêche était déjà toute une aventure

et faisait la preuve d'un courage très remarquable.

|

|

|

|

|

|

|

|

|