Thuir

ne nous inspire pas, il y a des travaux qui bloquent l'accès au centre

ville et les rues ne nous semblent pas pittoresques (le Sud-Est n'a

rien à voir avec le Pays Basque, la Bretagne ou l'Alsace, les

gens ont moins le souci de soigner leur maison et leurs rues en règle

générale),

par contre nous faisons halte à Elne où nos prospectus

vantent le cloître

roman

que nous

nous décidons à visiter. Pas de guide là non plus,

mais un musée intéressant

au sous-sol qui complète utilement les chapiteaux et le jardin

du rez-de-chaussée.

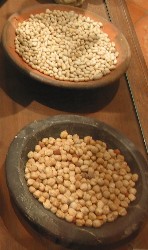

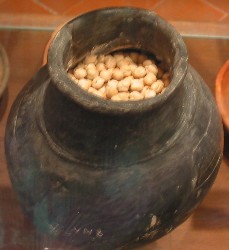

On y explique le rôle de la céramique, bien plus utilisée

qu'à l'heure

actuelle : "Elle a deux rôles, celui de contenant de réserves

(récipients

de grande taille, cruches, pots ovoïdes, jarres à fond plat,

amphores...) et celui de vaisselle pour la préparation des repas

- céramique à pâte

non poreuse - (pots, écuelles, jattes, marmites, cruches, mortiers...)."

Moins pratiques que nos emballages de plastique, papier, carton ou aluminium,

notamment par leur poids et leur absence de couvercle, ils sont nettement

plus esthétiques à mon goût et donnent l'envie irrépressible

de les caresser tant leurs formes sont douces, généreuses

et arrondies.

Thuir

ne nous inspire pas, il y a des travaux qui bloquent l'accès au centre

ville et les rues ne nous semblent pas pittoresques (le Sud-Est n'a

rien à voir avec le Pays Basque, la Bretagne ou l'Alsace, les

gens ont moins le souci de soigner leur maison et leurs rues en règle

générale),

par contre nous faisons halte à Elne où nos prospectus

vantent le cloître

roman

que nous

nous décidons à visiter. Pas de guide là non plus,

mais un musée intéressant

au sous-sol qui complète utilement les chapiteaux et le jardin

du rez-de-chaussée.

On y explique le rôle de la céramique, bien plus utilisée

qu'à l'heure

actuelle : "Elle a deux rôles, celui de contenant de réserves

(récipients

de grande taille, cruches, pots ovoïdes, jarres à fond plat,

amphores...) et celui de vaisselle pour la préparation des repas

- céramique à pâte

non poreuse - (pots, écuelles, jattes, marmites, cruches, mortiers...)."

Moins pratiques que nos emballages de plastique, papier, carton ou aluminium,

notamment par leur poids et leur absence de couvercle, ils sont nettement

plus esthétiques à mon goût et donnent l'envie irrépressible

de les caresser tant leurs formes sont douces, généreuses

et arrondies.

Une

collection de meules plus ou moins perfectionnées montrent ce besoin

des humains d'améliorer sans cesse

les procédés, ils ne se contentaient

pas de mâcher les graines, et le pilon n'a pas suffi non plus, il a

"fallu" qu'ils inventent les meules, et le Moyen-Age représente l'époque

par

excellence des débuts de l'industrialisation, avec le développement

des moulins à eau et à vent. Le

musée distingue "les meules à friction, utilisées dès le néolithique,

où l'on écrasait le grain sur une grande pierre à l'aide d'une pierre

plus petite, indépendante,

des

meules à roue, mues manuellement à l'aide d'un manche de bois, puis à

la force de l'animal ou de l'eau, difficilement

datables parce que réemployées, utilisées, réparées, améliorées au cours

des siècles, qui apparaissent avant le 1er siècle avant J.-C. et sont

utilisées jusqu'à l'époque moderne".

Des panneaux retracent l'histoire de

la région et expliquent notamment l'influence romaine sur la structure

foncière qui a perduré après la chute de l'empire. "On assiste à un développement

de l'occupation des campagnes environnantes, avec la création de nombreuses

villae. On connaît, de part et d'autre du cours du Tech, plusieurs de

ces gros domaines agricoles. Ils sont, contrairement aux maisons d'Elena

(le nom romain de la ville d'Elne), richement décorés de mosaïques multicolores,

de marbres de différentes couleurs, d'éléments sculptés, d'enduits peints...

Ces domaines témoignent bien de la richesse des propriétaires qui exploitaient

le territoire illibérien. Cette importance va perdurer bien au-delà de

la domination romaine."

D'autre

part, à l'étage

au-dessus, un panneau indique une liste de plantes qui étaient

cultivées

dans le jardin médiéval et un autre montre que la connaissance

des plantes médicinales

fait partie du savoir de base de toutes les civilisations. Voici pour

mémoire son contenu. Théophraste,

philosophe et naturaliste grec (372-288 av. J.-C.), décrit de

nombreuses plantes grecques et étrangères dans son ouvrage

intitulé Histoire des plantes,

il mentionne leurs divers usages et établit la 1ère classification

des plantes. Pline l'Ancien (23-79), naturaliste et écrivain latin,

s'est aussi intéressé à la botanique et aux vertus

thérapeutiques des plantes.

Il cristallisera une idée qui devait déjà être

en germe chez les Grecs et sera énoncée par Paracelse de

la théorie des Signatures (Paracelse

répartissait les plantes médicinales selon 7 groupes en

rapport avec les 7 planètes et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel).

Dioscoride (40-90), médecin grec, fut considéré comme

le père spirituel de la pharmacognosie

(étude des médicaments d'origine animale ou végétale).

Il inventorie 520 espèces de plantes dans la matière médicale,

traité qui fit autorité

en Europe jusqu'au Moyen Age. Charlemagne (742-814) en reprit les termes

dans ses Capitulaires qui recommandaient la culture de 88 plantes médicinales

et tenta d'élever le niveau intellectuel du clergé en créant

des écoles

religieuses

où l'étude

des plantes curatives était la base de l'enseignement

médicinal. Walafrid Strabon (623-649), abbé de Reichenau

(Abbaye du St Graal en Suisse), rédige en 820 un parchemin qui

donne les premières

traces précises du jardin monastique où il décrit

les 23 plantes qui le composaient et leurs propriétés.

Saint Bernard (1090-1153), fondateur de l'Abbaye de Clairvaux en 1115,

accorde une place importante à la culture

du jardin monastique dans la Règle Monastique qu'il rédige.

"Simple" est un mot qui apparaît au XVe siècle. Il désigne alors un médicament constitué d'une seule substance, par opposition aux mélanges alambiqués (au sens propre) de la médecine savante. Il finira par s'appliquer uniquement aux plantes médicinales. Le jardin est omniprésent dans les monastères. Conformément au modèle du plan de l'abbaye de Saint Graal, ce n'est pas un jardin mais trois jardins souvent entourés de murs ou de haies qui composent le jardin monastique. Le premier est le jardin des Simples ou Herbularius, situé souvent près de l'infirmerie ou du laboratoire des moines apothicaires. On n'y cultive pas uniquement des simples, mais aussi des plantes aromatiques et condimentaires qui, pour la plupart, ont aussi une faculté curative. Le second, généralement proche du premier, est le potager ou Hortus, où l'on cultive des légumes et des racines qui permettent de subvenir aux besoins du monastère et servent également, ainsi que les fruits, très souvent également de médicaments. Distinct du jardin des Simples dans les grandes abbayes comme à Vauclair ou Clairvaux, mais confondu avec lui ailleurs, il y a aussi le jardin des fleurs, cultivées pour leur rôle décoratif dans les cérémonies religieuses, mais qui ont également une action médicamenteuse.

Après la visite, nous restons

un moment

à l'accueil à regarder la collection de livres qui est

en vente et nous voyons tout d'un coup entrer un énergumène

très excité, muni d'une pile

de prospectus, qui s'adresse au jeune guichetier du cloître en

clamant qu'il faut impérativement faire la visite du musée

de la mine d'Escaro, que

le couple qui l'a créé a réalisé un travail

extraordinaire en récupérant

tous les bouts de ferraille encore sur place pour reconstituer une locomotive

fonctionnelle sur ses rails, 30 modèles de wagonnets, les outils

des mineurs et les objets de leur vie quotidienne, ainsi qu'en réunissant

une foule de documents.

Le mari,

fils de mineur, a effectué un véritable travail de mémoire,

cela vaut le coup de l'interroger, il est passionnant, etc., etc. !

Et

tout d'un coup, il prend conscience de notre présence et nous

fait une proposition

étonnante : "Et si vous voulez, cet après-midi, vous

pouvez assister

à mon atelier de préhistoire !" Sur ce, il s'en va,

je règle le livre

"La femme au Moyen-Age" et le guichetier confirme : "Je

vous assure, il est très intéressant, vous devriez y aller".

Il est une heure et demie passée, nous avons surtout faim, il

nous indique deux restaurants proches et, à tout hasard, l'emplacement

de l'atelier. Bien que ce dernier commence

à 2h30 et que nous ayons fini de manger à 45, nous tentons

le coup, sans savoir à quoi nous attendre, par curiosité.

Après quelques errements dans

les rues vides et brûlantes, nous découvrons une placette

retirée et deux salles

de classe réunies d'un seul tenant en haut d'un escalier de pierre.

Notre homme nous y attend, en compagnie d'un jeune garçon de CM2

d'Elne, venu en voisin, lui aussi passionné de préhistoire.

André Mazière anime l'association

La Société des

Amis d'Illibéris de façon fort originale, puisqu'il

essaie de retrouver les gestes oubliés des hommes préhistoriques.

Comme eux, il taille le silex, réalisant des outils de pierre

taillée, choppers, bifaces,

lames très fines de couteau et des outils de pierre polie (très

longs

à réaliser,

avoue-t-il). Il en a une belle collection par terre, rangée chronologiquement

sur une longue bande de tissu ou papier avec des photos et indications.

Quelques uns sont des originaux, trouvés sur des talus creusés par les

rivières, d'autres sont de sa fabrication, mais on s'y méprendrait. Après

une petite présentation à l'aide de transparents, tout en nous les faisant

passer, de façon à ce que nous ayons une idée très concrète de leur facture,

il passe à la démonstration pratique. Il enfile une mitaine de cuir,

pose sur sa cuisse une fourrure repliée plusieurs fois pour se protéger,

s'empare d'un gros morceau de silex, récolté dans un gisement du Nord

de la France (parce qu'ils y sont de meilleure qualité), et se met à

cogner dessus, de façon très technique, en biais, pour en dégager des

éclats et obtenir l'outil désiré.

Ce qui est intéressant, c'est de voir

les difficultés qu'il rencontre dans sa tâche. Le silex est une roche

sédimentaire siliceuse très dure, constituée de

calcédoine presque pure, et d'impuretés telles que de l'eau

ou des oxydes, ces derniers influant sur sa couleur. Très abondant,

le silex forme des accidents siliceux dans la craie ou dans le calcaire

sous forme de nodules, et certains sols argileux, généralement

issus d'altérations de la craie. C'est le cas notamment en Haute-Normandie,

en Champagne ou dans le Pas-de-Calais (diluvium d'Helfaut) (informations

issues de Wikipédia). En réalité, à voir faire notre démonstrateur, le

silex ne semble pas si solide que cela. Il se comporte un peu comme un

cristal, c'est à dire que les éclats se détachent suivant les ondes de

choc, dont il nous fait remarquer les ondulations caractéristiques sur

les fragments qui se détachent, notamment peu après le lieu d'impact,

où l'on voit des stries en étoile, un renflement suivi parfois de deux

ou trois fins bourrelets en arcs de cercle

concentriques : c'est assez étonnant à voir. D'ailleurs, ce phénomène

d'onde de choc permet d'user de "marteaux" différents selon le résultat

désiré, un gros caillou, un andouiller de rêne à deux branches sciées

en biais, un os ou un morceau de bois (dans Wikipédia : faculté de

se fractionner selon des lois constantes et contrôlables, en formant

des arêtes tranchantes (cassure conchoïdale, qui a l'aspect

d'une coquille, cassure franche courbe et lisse que l'on retrouve souvent

chez les roches à grain très fin telles que le silex, l'obsidienne

ou le calcaire lithographique).

Il mascagne un peu, car les nodules de

silex en question contiennent parfois des impuretés, des incrustations

de calcaire ou autre, qui empêchent l'onde de choc de se propager régulièrement

et donnent des éclats incomplets, fragments inutilisables pour fabriquer

les magnifiques bifaces dont il nous fait admirer la symétrie, la beauté

des lignes, qui, tout autant qu'utilitaires, témoignaient - d'après André

Mazière - d'un souci d'esthétique qui nous touche encore et dans lequel

nous n'avons aucun mal à reconnaître le trait commun d'humanité qui nous

unit à travers les millénaires.  A ce propos, je me rappelle les propos

d'un conférencier passionnant (Dr Bruno CAHUZAC, Maître

de Conférences

- Université Bordeaux-1, UFR Sciences de la Terre et de la Mer)

dans sa "Présentation géologique de la Chalosse

et histoire du Bassin aquitain" au Foyer

rural de Brassempouy le 5 juillet dernier, qui évoquait la

difficulté

d'interprétation

des reliefs de taille de silex. Comme les gisements sont circonscrits

dans des sites connus et reconnaissables à leur teinte et leur composition,

on peut facilement savoir l'origine des silex trouvés dans un site, où

qu'il se situe. Le problème, c'est de déterminer si les humains qui les

ont taillés sont allés les chercher eux-mêmes à des centaines de kilomètres,

ou bien s'il s'est constitué une sorte de commerce ou de troc, de proche

en proche, jusqu'à ce groupe d'humains qui n'aurait circulé que dans

un rayon de peu de kilomètres. Evidemment, personne n'a la réponse.

A ce propos, je me rappelle les propos

d'un conférencier passionnant (Dr Bruno CAHUZAC, Maître

de Conférences

- Université Bordeaux-1, UFR Sciences de la Terre et de la Mer)

dans sa "Présentation géologique de la Chalosse

et histoire du Bassin aquitain" au Foyer

rural de Brassempouy le 5 juillet dernier, qui évoquait la

difficulté

d'interprétation

des reliefs de taille de silex. Comme les gisements sont circonscrits

dans des sites connus et reconnaissables à leur teinte et leur composition,

on peut facilement savoir l'origine des silex trouvés dans un site, où

qu'il se situe. Le problème, c'est de déterminer si les humains qui les

ont taillés sont allés les chercher eux-mêmes à des centaines de kilomètres,

ou bien s'il s'est constitué une sorte de commerce ou de troc, de proche

en proche, jusqu'à ce groupe d'humains qui n'aurait circulé que dans

un rayon de peu de kilomètres. Evidemment, personne n'a la réponse.

André Mazière nous montre qu'il n'est

point besoin de cogner très fort pour travailler le silex. Une fois dégagée

une lame de bonne dimension, il agit sur ses bords par pressions successives,

à l'aide de l'andouiller ou de toute autre matière douce (bois ou os),

et le travail est bien plus délicat et fin. Il nous fait apprécier le

tranchant ainsi obtenu et nous nous étonnons du poids des plus anciens

outils : évidemment, pour fracasser un os pour en récupérer

la moelle, il était plus fonctionnel d'avoir une masse plutôt que de devoir taper

très fort. Il nous montre les reproductions d'oeuvres d'art qu'il a confectionnées

de ses mains : la dame de Brassempouy, une autre silhouette féminine,

un bas-relief, une peinture d'un animal (du style de celles que l'on

voit dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira). Non seulement il est

habile, mais il recèle des dons véritablement artistiques. Il en faisait

faire aux élèves de collège en leur préparant des calques, afin d'obtenir

pour résultat autre chose que des "patates" !

André Mazière nous montre qu'il n'est

point besoin de cogner très fort pour travailler le silex. Une fois dégagée

une lame de bonne dimension, il agit sur ses bords par pressions successives,

à l'aide de l'andouiller ou de toute autre matière douce (bois ou os),

et le travail est bien plus délicat et fin. Il nous fait apprécier le

tranchant ainsi obtenu et nous nous étonnons du poids des plus anciens

outils : évidemment, pour fracasser un os pour en récupérer

la moelle, il était plus fonctionnel d'avoir une masse plutôt que de devoir taper

très fort. Il nous montre les reproductions d'oeuvres d'art qu'il a confectionnées

de ses mains : la dame de Brassempouy, une autre silhouette féminine,

un bas-relief, une peinture d'un animal (du style de celles que l'on

voit dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira). Non seulement il est

habile, mais il recèle des dons véritablement artistiques. Il en faisait

faire aux élèves de collège en leur préparant des calques, afin d'obtenir

pour résultat autre chose que des "patates" !

Photos : Plantes dans des bacs à l'abbaye de Fontfroide - Chapiteaux du cloître d'Elne - Détail de vitraux de l'abbaye de Fontfroide (collage de portions de vitraux anciens brisés récupérés et insérés dans des vitraux modernes)